.

Une des questions qui sont les plus fréquemment soulevées dans les discussions en équipe et lors des supervisions en institution concerne l’ambiguïté de notre intervention ou de notre accompagnement, dans la mesure où l’on peut considérer qu’ils maintiennent le résidant dans un état de dépendance et donc entravent ou ne favorisent pas l’émergence d’une prise en charge du résident par lui-même, risquant ainsi de compromettre ce qu’on appelle son autonomie. Va-t-on l’accompagner chez l’AS du CPAS, à la banque, chez l’avocat ; téléphoner à sa place ou avec lui, gérer avec lui son argent, sa médication etc. ou ne va-t-on pas le faire ? Voilà la question qui est souvent débattue et qui, si elle était débattue jusqu’au bout, devrait d’ailleurs également aller jusqu’à mettre en question l’existence même de l’équipe qui se la pose, car accueillir et prendre soin de personnes c’est déjà d’une certaine façon suppléer à une incapacité, ne pas le laisser à leur autonomie.

Si j’évoque le paradoxe d’une assistance ou d’un accompagnement nécessaires dont on pense en même temps qu’ils empêchent que le sujet puisse s’en passer un jour, ce n’est pas tant par goût du paradoxe que pour interroger une idée de l’autonomie comme abolition de toute adresse ou de tout recours à l’Autre, présentée comme le but suprême de l’évolution individuelle. Je propose donc d’interroger une idée de l’autonomie qui voudrait la mesurer en degrés d’éloignement d’un pôle institutionnel et en degrés de proximité à un pôle de vie non institutionnel. Et, à titre d’exemple, poser la question de savoir s’il faut considérer que la personne qui réside pendant des années dans un appartement supervisé est moins autonome ou plus autonome que celle qui réside chez ses parents ou dans un appartement tout proche de celui de ses parents. Ou si la personne qui vit seule dans un studio en ville est plus autonome et donc moins « régressée » que celle qui vit en ménage dans un appartement supervisé ou le contraire.

Les impasses de l’autonomie

Souvent la notion d’autonomie sert surtout à présupposer une finalité du dispositif institutionnel qui consisterait, en parallèle au traitement médical dispensé, en un apprentissage ou en un ré-apprentissage de certaines compétences comportementales indispensables, conçues comme plus ou moins indépendantes de la problématique clinique de la personne. Or, un tel présupposé est démenti par l’expérience. Car nous savons que ces « compétences » sont tout à fait corrélatives du contexte relationnel où se joue l’évolution clinique de la personne. Tout le monde sait que les institutions existent plus comme une réponse pratique alternative à des situations humaines complexes que comme lieux d’apprentissage de compétences, devant permettre un retour dans ces mêmes situations. Ce serait avoir une vision aseptisée de la vie humaine que de la réduire à un inventaire de fonctions à exercer, comme si elle ne comportait pas par elle même une complexité et une conflictualité à la fois interpersonnelle et intra-personnelle qui en constituent toute l’épaisseur existentielle et toute la virtualité clinique. Les enjeux de l’existence humaine ne se distribuent pas sur une échelle évolutive des fonctions, allant de l’infantile à l’adulte, mais sont la conséquence d’une difficulté intrinsèque, une difficulté que l’être humain rencontre à tout âge, celle de nouer ensemble, simultanément, des dimensions de la vie qui ne vont pas automatiquement ensemble. La vie humaine consiste moins à passer d’un point à un autre : de la dépendance à l’autonomie, de l’imaginaire au symbolique, de l’émotion à la raison, par des étapes ou par des stades intermédiaires, qu’à trouver à chaque époque de la vie une conciliation ou une compatibilité entre ces dimensions diverses. Chacune de ces dimensions comporte son envers et c’est tout le drame ou la comédie de la vie que d’essayer de les tenir ensemble. Par exemple, les problèmes relationnels, auxquels les sujets que nous accompagnons ont affaire, sont d’une bien autre nature que le simple problème d’acquérir des compétences. Ils sont bien plus de l’ordre de concilier deux impossibilités plus radicales : celle de vivre seul et celle d’interagir avec les autres, comme en témoigne ce sujet qui dit avoir besoin de chaleur humaine, mais supporte difficilement une forme de logement qui inclut la présence d’autres personnes.

Ainsi, en ce qui concerne les notions de dépendance et d’autonomie, il est clair qu’elles doivent moins être abordées comme des notions successives sur l’échelle du progrès mental, que comme deux notions simultanée, dont la difficulté consiste bien plutôt dans le fait de les tenir ensemble. Si on prend la chose à un niveau moins pédagogique et plus existentiel, on se rend compte que bien souvent la difficulté consiste plus dans le fait d’amener un sujet vraiment « autonome » – au sens où il se donne à lui-même sa propre loi, selon la définition retenue – l’amener à consentir à une certaine dépendance, que dans le fait de favoriser le passage de la dépendance à l’autonomie, si on entend par « dépendance » le fait de tenir compte de l’Autre, de souscrire à un certain réglage collectif des choses, d’accepter l’intervention d’un tiers. Dans bien de cas, le problème est d’arriver à modérer, ou de trouver comment concilier avec d’autres dimensions de la vie, l’affirmation de sa propre indépendance, la volonté d’obtenir justice, l’exigence d’être maître de son argent ou de faire des cadeaux à qui on veut, et non de pousser le sujet à s’affirmer. On sait que bien souvent le recours à l’administration provisoire des biens est vécu par le sujet, dont on voudrait réguler les dépenses afin qu’il puisse mener une vie plus autonome, comme une atteinte à son… autonomie. Ainsi, le père d’une patiente avait décidé de faire une donation à sa fille, hébergée dans un IHP, mais à la condition que la gestion de l’argent soit confiée à un avocat, ce que la patiente avait refusé au nom de son autonomie. Dans ce cas, la solution, consistant au fond à concilier deux formes opposées d’autonomie, fut trouvée en suggérant à la patiente de demander elle-même à avoir un administrateur provisoire des biens de son choix.

Parfois, c’est dans le registre de l’amour et de la sexualité que le sujet revendique son autonomie alors même que les expériences dans lesquelles il s’engage font l’objet de sa plainte constante. D’un côté, il se plaint de la violence ou de l’exploitation dont il fait l’objet, mais de l’autre il ne peut ou il ne veut pas rompre avec le partenaire. Comment alors intervenir et répondre à la demande d’aide tout en prenant en compte sa volonté de ne pas rompre ou de continuer la relation ? On connaît la réplique fulgurante qu’un thérapeute s’était attiré lorsqu’il était intervenu, dans une situation analogue, dans le sens de limiter la mainmise du partenaire sur le sujet : « Mais c’est mon mari ! De quel droit vous permettez-vous de le critiquer ? ».

Par contre, sur un autre versant de la clinique, c’est plutôt le rapport du sujet à lui-même, et en particulier à son corps, qui témoigne de ce qu’on pourrait considérer comme une sorte d’« auto-suffisance » qui est au fond une autre forme d’autonomie. Vivre dans une insouciance à l’égard de toute exigence relative à l’hygiène ou à la tenue vestimentaire, à la qualité de la nourriture, à la température qu’il fait, au désordre de sa chambre, voire au payement des factures est le signe, après tout, d’une forme d’autonomie par rapport à l’Autre. Cela fait du sujet un « homme libre », non soumis à la contrainte d’idéaux ou d’obligations sociales, même si cette « auto-suffisance » a, bien sûr, des conséquences pour son être social ou pour sa santé. De plus, elle est souvent éprouvée par le sujet lui-même comme un vide vital, une absence de tout intérêt et un manque d’énergie qui l’amènent bien souvent à devoir les combler ou les anesthésier par ce qu’on appelle des « dépendances » ( alcool, drogue, jeux de hasard ) qui sont le prix de sa liberté absolue en quelque sorte. A contrario, cette sorte d’« auto-suffisance » du corps peut devenir à ce point insupportable au sujet lui-même qu’il ne sait plus comment faire pour s’en débarrasser, pour se nettoyer sans arrêt d’une crasse ou d’une puanteur qui sont la rançon d’une trop grande proximité à soi-même, sans distance. Les « traitements » qu’il s’applique alors, au niveau du nettoyage de son corps ou de l’espace où il vit, ne manquent pas à leur tour de créer des difficultés pour sa santé ou pour sa cohabitation avec les autres.

Les impasses de la relation

Disons un mot aussi des impasses que peut rencontrer l’abandon de cette auto-suffisance pour une vie plus relationnelle. Aller vers l’extérieur, se lier à l’Autre ne constitue pas toujours la solution. D’autres difficultés surgissent ici, qui ne sont plus la contrepartie de l’autonomie, mais celles de la relation. Grâce à ce lien ou à ces liens, le sujet sort de son « autisme » ou de son vide existentiel, peut mieux supporter son être, parce qu’il est devenu aimable du fait de l’amour de l’Autre. Former un couple, ou même avoir un enfant avec un partenaire, peut paraître constituer un progrès sur la voie de la normalité. Mais il constitue aussi souvent la source d’impasses relationnelles nécessitant un séjour temporaire en institution voire une mise à distance plus prolongée des partenaires, soit que le sujet, ne pouvant plus se passer du partenaire, finisse par lui devenir insupportable, soit, au contraire, qu’il en ressente la présence comme quelque chose d’intrusif. Tel homme, de qui sa compagne a exigé qu’il quitte le domicile, se retrouve soudainement privé du soutien quotidien d’un partenaire qui lui est indispensable pour maintenir une identité. Maintenant, dit-il, « je n’ai plus quelque chose où je peux regarder pour me projeter ». « Tout seul, il n’y a plus de barrières, je ne sais plus si je suis bon, si j’ai des qualités, c’est terrible, je ne peux plus m’arrêter, je n’arrive pas à me fixer moi-même le cadre. »(1) Tel autre, patient du « Wops de nuit », cesse, au contraire, d’être tranquille dès que sa copine lui propose d’emménager chez lui. Pascal, autre patient, à qui son ancienne femme permet maintenant de voir sa fille, dit retrouver de la chaleur humaine auprès d’elles deux, mais on constate en même temps que ces rencontres l’angoissent, car c’est la mère de sa fille qui décide du moment et de la durée de ses visites, trois heures par semaine, alors que lui n’en voudrait que deux. Monsieur Hyde s’arrange, lui, de manière à s’installer toujours chez l’une ou l’autre femme, pour finir par devenir violent et insultant à son égard, non sans commettre des actes qui requièrent l’intervention de la police. Un apaisement s’ensuivra lorsqu’ ayant rencontré une femme qui est connue pour avoir plus d’un partenaire, il ne se retrouvera plus dans la position d’être tout pour elle et de devoir partager avec elle un espace commun. La formule du « chacun chez soi » s’est avérée dans ce cas être la solution favorable, ainsi qu’elle l’est dans bien des cas pour les couples vivant dans des structures résidentielles : une forme d’ « autonomie » individuelle protégée, si on veut, aux dépens de l’autonomie du couple, paraît permettre une relation plus apaisée .

Ici, il faudrait ouvrir tout le chapitre des paradoxes et des impasses de la relation avec les propres parents ou avec les propres enfants du sujet. Je me limite à les évoquer, puisqu’ils font la trame même d’une problématique quotidiennement rencontrée en institution. Tout en semblant réaliser pour le sujet, selon les termes qu’on utilise souvent, un « retour vers son milieu naturel » – but explicite du séjour en institution – nous savons que le « milieu naturel » constitue aussi, d’une part, le registre d’ambivalences dramatiques et de tensions, qui nécessitent le recours à un tiers, l’installation d’une certaine distance, la présence de médiations, et qu’il absorbe souvent, d’autre part, tout l’investissement du sujet, compromettant démarches et projets destinés à mettre en place une forme de vie plus autonome. La jeune femme qui ne cesse de se plaindre des agissements de sa sœur, trouve tout naturel de louer avec elle un appartement, « parce qu’elle est ma sœur », et laisse tomber tout projet. Le jeune homme qui ne cesse de dénoncer l’arbitraire et la connerie du père, persiste, malgré toutes les solutions qui lui sont offertes, à vouloir continuer à résider dans sa famille ; et, inversement, le père qui ne cesse de subir la violence et les irruptions de son fils qui loge dans une communauté, se refuse à vouloir simplement changer la serrure de la porte d’entrée.

« Avec ma mère on s’entend comme chien et chat », dit une autre jeune fille, alors qu’elle ne peut s’empêcher de lui téléphoner 20 fois par jour.

Pour une approche clinique globale

Si je m’attarde un peu à évoquer ces différents aspects de l’expérience dont nous sommes si souvent les témoins dans notre accompagnement des sujets, c’est tout d’abord pour nous amener à mettre en question le point de vue réducteur, réducteur de la complexité de l’expérience, qui est souvent sous-jacent à cet idéal de l’autonomie. Ensuite, c’est pour nous amener à nous interroger sur la cause des comportements considérés comme inadéquats ou régressifs, « non autonomes », et à réfléchir à la forme que doivent prendre, à la lumière de cette cause, notre accompagnement et nos interventions. Il existe malheureusement, dans la clinique psychiatrique contemporaine, une tendance à vouloir extraire les aspects problématiques de la vie d’une personne de l’ensemble de sa vie, et notamment de sa dimension relationnelle, relation à autrui et relation au monde, pour en faire des « troubles » isolés, localisés dans une fonction, à l’instar des syndromes de type médical, sans rapport les uns avec les autres et sans rapport avec l’ensemble de l’expérience. Si on peut parler d’une rage de dents, d’une tendinite ou d’une infection urinaire comme de phénomènes indépendants, cette approche ne marche pas dans notre champ de travail, puisque, comme le rappel de ces quelques moments cliniques le montre, les phénomènes de la conduite humaine sont corrélés entre eux, ne sont pas indépendants les uns des autres, et s’enracinent dans une même subjectivité. Une problématique subjective, psychiatrique, n’est pas la coexistence d’un trouble, ou d’un ensemble de troubles, et d’un fonctionnement psychique personnel, le trouble faisant l’objet d’un traitement médicamenteux, et le fonctionnement psychique faisant l’objet, en parallèle, d’un programme d’apprentissage. Les soi-disant compétences ou habilités, conçues comme des fonctions séparées qu’il s’agirait de rééduquer, ne sont que des abstractions prélevées sur une problématique relationnelle et existentielle complexe. L’incapacité à se servir d’une machine, à faire des courses, à gérer son argent, à se soucier de l’hygiène, à faire une activité, à communiquer, etc. ne font que décrire les manifestations observables d’une problématique subjective globale à laquelle il s’agit de les référer, si on veut mettre en place un accompagnement efficace.

La séparation de soi

Cette problématique subjective se déploie selon deux grands axes inter-dépendants, l’un qui concerne plus spécialement le statut du désir du sujet, et l’autre qui concerne plutôt le rapport à l’Autre (ou, plus justement, le rapport de l’Autre au sujet ) ; et c’est à l’origine des deux axes que se situe la notion de séparation.

Précisons tout de suite que la « séparation » est à entendre non pas comme un moment de l’histoire du sujet, mais comme un opérateur qui conditionne le style même de cette histoire. Nous en avons déjà traité dans les travaux des journées précédentes, consacrées au transfert et au passage à l’acte . Nous en reparlerons cette année, mais pour en accentuer un aspect qui est plus en rapport avec la question de la dite autonomie qu’avec la question de la relation à l’Autre.

Partons du rappel, qu’il n’est jamais superflu de faire, que l’être humain est constitué d’un corps qui n’évolue pas seulement dans l’environnement naturel, fait de l’air qu’on respire et du soleil qui réchauffe, mais aussi dans un environnement fait de cultures, de langues, de traditions, de religions, d’institutions, de savoirs etc. qui le façonnent et qui conditionnent le genre de buts et de satisfactions qui le motivent. Les « compétences » qui sont requises pour évoluer dans cet autre environnement – que nous résumons par la notion d’Autre – ne sont pas programmées dans l’organisme, mais s’acquièrent et se transmettent en interaction avec cet Autre même.

L’expérience de l’être humain est, dès le plus jeune âge, dès sa venue au monde, immergée dans cette interaction. Ainsi, même la manifestation des besoins élémentaires prend d’emblée la dimension d’un message, d’un appel. Et leur satisfaction, par conséquent, ne consiste pas seulement à fournir l’objet correspondant au besoin que l’enfant est censé avoir, mais consiste aussi en une « réponse », réponse qui détermine la nature de son être. Dans la condition humaine, il n’y va pas seulement des objets que le sujet peut recevoir, mais aussi de ce qu’il peut être, lui, pour l’Autre : objet de son amour et de ses soins et/ou objet de ses exigences, de sa possession, de sa domination, équivalent de l’objet de son fantasme (de l’Autre).

Ce qui veut dire aussi que l’être humain vient au monde et est au monde, pour le meilleur et pour le pire, selon une certaine modalité d’objet, autrement dit selon une certaine valeur de jouissance, inhérente à son être. Or, toutes les compétences et habilités, dont un être humain est censé être doté pour évoluer dans son environnement propre, ne sont en fait que les conséquences du mode et du degré selon lesquels il se déprend ou il ne se déprend pas de cette condition primordiale d’objet. La satisfaction des besoins primaires elle-même est affectée par la plus ou moins grande distance prise par rapport à ce statut personnel d’objet.

C’est à ce niveau structural que se pose la question de la « séparation », à concevoir selon les deux aspects interdépendants qui la définissent : séparation de l’Autre et, ce que nous allons accentuer aujourd’hui, séparation de soi, séparation de cette forme d’être-soi qui se mesure en jouissance, si je puis dire. Ces deux aspects sont interdépendants, car l’objet dont l’enfant, ou le sujet, se sépare, c’est lui-même ( comme le montre le phénomène de l’objet transitionnel ); et s’il n’est plus cet objet, il n’est plus non plus ce dont l’Autre se complète, il se sépare de l’Autre. Inversement, ne pas être l’objet dont l’Autre manque, équivaut à se séparer de l’objet que l’on est. C’est ce qui est, par exemple, impossible à Schreber : il ne peut s’arrêter de penser, car sa pensée est un élément de l’Autre, une partie de son texte : s’il cesse de penser, il se déchire en quelque sorte et se produit alors le « miracle du hurlement ». S’il ne peut se séparer de l’Autre sans avoir le sentiment d’« être laissé en plan », c’est qu’il n’est pas, lui, séparé de lui-même. Il n’est pas marqué par le manque de soi, de soi-objet : il est l’objet, et c’est ce que son destin délirant de femme de Dieu finira par montrer.

La séparation de l’Autre est donc en même temps une séparation de soi comme objet. Mais l’aspect séparation de soi comme objet gagne à être isolé comme tel et à cet égard on se sert de la notion, avancée par Lacan, d’« extraction » de l’objet : conçue comme extraction du plus intime de soi-même, du plus intime de son être. C’est cette extraction, en tant qu’elle produit un manque, qui est la condition du désir.

1. Lorsque cette séparation de soi à soi n’a pas lieu, il en résulte, en premier lieu, - c’est le premier axe - une atteinte « au joint le plus intime du sentiment de la vie », il en résulte un trouble profond du ressort de la motivation. En effet, s’il n’est pas affecté par un manque, un manque d’être, le manque de soi, le sujet n’est pas animé par le désir d’aller vers l’être, puisque l’être, il l’est, lui ; il n’est pas motivé par des choses à faire, des choses à avoir, des réalisations, qui pourraient compenser ce manque. Il ne voit pas l’intérêt de tout ça, de ce qui existe hors de lui, dans la mesure où, lui, s’auto-suffit, coïncidant avec son être, se satisfaisant de son être là – bien que cette « satisfaction », comme je l’ai déjà suggéré, ne soit pas nécessairement synonyme de plaisir et puisse même devenir insupportable au sujet lui-même. Dès lors, en l’absence de « séparation » d’avec l’objet, d’extraction de l’objet, la réalité humaine, l’image du corps, la communication ne sont pas investis, perdent toute signification. Ils ne recèlent pas ce qui peut causer le désir, vu que l’objet est resté, comme réel, du côté du sujet.

Une double série de phénomènes peut traduire cette in-séparation – ou cette non extraction de l’objet – une double série de phénomènes qui traduisent ce trouble profond de la motivation. D’un côté, le sujet ne manifeste pas d’intérêt particulier : « j’ai du mal à avoir envie de quelque chose », peut dire tel sujet. Il peut vivre ainsi dans une sorte d’inertie immuable qui n’est pas incompatible avec une circulation sans but, voire avec une errance. Dès lors, c’est toute la séquence des démarches et des obligations, qui définissent un investissement de la réalité sociale, qui se défait. Si atteindre l’objectif A est subordonné à la condition B ; mais si l’objectif A est vide, s’il n’a pas de sens, la condition B elle-même perd tout pouvoir de mobilisation du sujet. De même, le corps « socialisé », le corps qu’on soigne, tant au niveau de la présentation qu’au niveau de l’hygiène, n’est pas l’objet d’un investissement particulier, puisque c’est le corps réel qui absorbe, si je puis dire, tout l’investissement. Le langage, enfin, comme lieu de production du sens, de communication, n’est pas investi, quand il ne se défait pas en une fuite de la pensée qui ne peut s’arrimer à rien, ni trouver une conclusion. « Le centre ne tient pas, tout se délite », comme dit un autre patient.

D’un autre côté, sur le versant du réel, d’autres phénomènes peuvent témoigner de l’envahissement du corps par le corps, de cette appartenance de soi à soi, qui peut réduire l’existence à l’inertie d’une pure présence. Ce sont les comportements par où le sujet tente d’anesthésier à la fois ce vide de toute motivation et ce trop de présence, par des consommations drogues ou d’alcool ou par des phénomènes auto-mutilatoires, quand ce n’est pas par la tentative de suicide. Je ne fais ici qu’évoquer les grands traits d’une phénoménologie clinique, connue de nous tous, qui remettent au centre de notre réflexion et de notre pratique ce qui est fondamentalement en jeu dans des comportements ou des modes de vie qui peuvent être épinglés comme manque d’autonomie ou comme carence éducative.

2. Par ailleurs, en deuxième lieu, la non séparation de soi, la non extraction de l’objet, peut donner lieu à une autre série de phénomènes qui relèvent cette fois plus spécialement de la connexion de l’objet avec la volonté de l’Autre, avec le manque de l’Autre. C’est le deuxième axe, lorsque l’objet dont le sujet n’est pas coupé est surtout objet pour l’Autre. Ce sont les conséquences de cette position en rapport à l’Autre que nous avons surtout étudié lors de la journée sur le transfert. Cette année, on propose surtout d’étudier les conséquences de la non séparation sous l’angle de ce que j’ai appelé la « séparation de soi ».

Les deux axes sont évidemment corrélés, mais, sur tout un versant de la clinique, l’axe des phénomènes qui semble prévaloir est celui d’une absence d’extraction de l’objet, d’une non séparation de soi, où le rapport à l’Autre n’est pas spécialement en jeu. Ici, il s’agit d’une « autonomie » non revendiquée, il s’agit d’une autonomie déjà réalisée en quelque sorte : le sujet n’a pas besoin de l’Autre, ne revendique rien, s’auto-suffit, comme je l’ai déjà dit.

Logique d’un accompagnement

Aborder ces phénomènes cliniques sous cet angle paradoxal d’une sorte d’autonomie radicale, peut peut-être nous aider à poser la question de l’accompagnement dans des termes un peu différent de la perspective de l’apprentissage. Cela peut nous aider à déplacer l’accent de la question des manifestations du comportement à leur cause, c’est-à-dire au niveau de l’objet, en tant que le statut de cet objet est corrélé à la motivation. Cela nous aidera aussi à ne pas séparer la dimension du social de la dimension clinique.

La question du degré d’assistance et/ou de coaching sur le plan des activités et des démarches ( dois-je téléphoner à la place du patient, téléphoner avec lui ou attendre qu’il le fasse lui-même ? ) n’est pas à négliger, mais elle apparaît alors secondaire, au sens de venir en second lieu, par rapport à la question d’une intervention qui se règle sur le rapport du sujet à une réalité qu’il n’investit pas, ou sur une coïncidence avec soi-même qui le rend indifférent aux idéaux en vigueur dans la société. A partir du moment où l’enjeu n’est plus d’ordre éducatif, mais d’ordre clinique, on pourra mieux s’orienter dans la visée de notre action.

Comment esquisser alors une perspective pratique ? Il me semble qu’on peut situer les diverses formes d’intervention possible ou envisageable, chaque fois à inventer, sur deux plans, fondamentalement. Il s’agit, d’une part, de permettre ou de soutenir diverses formes d’éloignement, de mise à distance, de voilement du soi réel – de l’objet que le sujet est – en tant qu’elles peuvent constituer des équivalents ou des substituts d’une extraction symbolique qui n’est pas opérante. Ce qui, corrélativement, devrait permettre ou soutenir un certain investissement d’autre chose que soi.

L’issue la plus favorable, tout le monde le sait désormais, est celle qui consiste dans une certaine extériorisation de l’objet, hors de soi, dans une production ou une réalisation (fut-elle celle d’une collection d’objets insolites, par exemple) qui capture les bribes pulsionnelles présentes dans le sujet. Personne ne méconnaît le bénéfice cliniques de cette issue – même en l’absence de rémunération, la rémunération pouvant très bien être représentée par les indemnités d’invalidité – alors que se limiter à attaquer ces symptômes comme autant d’indices d’une compétence perturbée, risque de compromettre ce bénéfice. D’une manière plus modeste, cette extériorisation peut aussi se concrétiser dans un objet dont le sujet ne se sépare pas, mais qui lui permet de se séparer, sur le modèle de ces objets dont l’enfant psychotique ne se sépare pas pour pouvoir se séparer, pour aller de la maison au centre de jour, par exemple.

L’identification et l’imaginaire peuvent également constituer une voie de mise à distance du soi réel, qui peut aboutir à une certaine mobilisation. Car, moins le sujet coïncide avec son être, plus il peut chercher l’être ailleurs. Même si elle s’appuie sur l’alter ego, sur l’image, sur l’imitation, cette relative mise à distance de soi par le biais de l’autre va peut-être permettre une mobilisation qui n’est pas à négliger, ne fût-ce que par ses effets d’éloignement du réel.

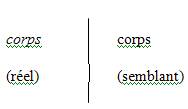

Concrètement, cela peut se traduire par l’importance à accorder au vêtement, à l’habillage, au look, moins dans un but éducatif que dans le sens d’injecter un certain goût pour le semblant, sans oublier que l’utilisation d’éléments de l’habillement peut assurer une certaine « tenue » du corps. Porter une casquette ou porter un uniforme peut, dans certains cas, avoir un effet de nouage du corps réel au corps de semblant. Mais il est vrai aussi que le rapport à l’image peut se traduire par l’exigence de ne pas changer de vêtements, car changer de vêtements, c’est changer d’image de soi. Et lorsque l’image tient lieu d’identité symbolique, changer de vêtements met en danger sa propre identité. Il faudra donc trouver une solution qui concilie cette fixité de l’image vestimentaire avec un souci d’hygiène.

- De même l’espace de la chambre ou de l’appartement n’est pas simplement un champ d’apprentissage et d’application des exigences de propreté ou d’ordre. Il est aussi indissociable d’une problématique subjective où l’être du sujet est en jeu, et dont l’angoisse peut en être un indice. Une patiente peut dire : « L’ordre m’angoisse, je ne me sens plus chez moi ». Un autre : « Si mon appartement est tout à fait en ordre, je m’inquiète parce que quand je n’ai rien à faire, ranger est une activité de réserve qui me permet d’éviter l’angoisse ».

- L’accompagnement par le thérapeute ou l’intervenant, ou l’animateur, ou l’analyste d’ailleurs, en fonction de semblable, d’alter ego, s’inscrit aussi dans ce registre de suppléance, de simili-animation, sorte de support externe, d’idéal du moi extérieur, de regard qui soutient, entérine, reconnaît, et qui peut permettre une mobilisation du sujet. L’accompagnement a, encore une fois, moins pour but d’amener le sujet à apprendre un comportement ( apprendre à téléphoner tout seul, par exemple ) que de constituer pour ainsi dire un support motivationnel. Il est possible qu’après s’être inscrit à telle activité grâce à l’accompagnement de l’intervenant, soutenu par le regard de l’intervenant, le sujet s’y accroche par intérêt propre.

Enfin, il s’agit, d’autre part, sur l’autre axe, d’étudier la bonne façon d’introduire, selon chaque cas, bien sûr, une médiation et une modulation des rapports entre le sujet et sa sphère familiale. Le but n’est pas, ici non plus, de forcer directement une séparation, insupportable ou de toute façon impraticable, ni non plus, à l’opposé, de « travailler avec la famille », comme on dit, mais de traiter l’inséparation par des micro-dispositifs de réglage, de mise à distance du parent ou de la famille, qui permettent au sujet de se décaler un peu de ce qu’il est pour l’Autre. On sait que c’est bien souvent aussi au niveau de la mère ou du père que le lâchage de leur objet-enfant rencontre une difficulté insurmontable. On fait le pari que ces micro-dispositifs, par exemple au niveau de la gestion des médicaments ou de l’argent, pourront contribuer à assouplir, à défaire quelque peu la coïncidence du sujet avec son être-objet-pour-l’Autre, et, de ce fait, le rendre pour ainsi dire plus disponible pour autre chose que lui-même, pour un certain transfert vers la réalité ; ce qui ne manquera pas d’avoir, indirectement, des effets de mobilisation et donc, si on veut, d’autonomie, par rapport à une vie purement et simplement résorbée dans la sphère familiale.

*

Si on prend, à titre d’hypothèse, la perspective d’une certain collage inconscient, structurel, avec l’objet, comme cause du manque d’ « autonomie », peut-être pourra-t-on orienter notre accompagnement dans le sens d’opérer quelque déplacement ou quelque mise à distance de cette cause plutôt que d’essayer agir directement sur un comportement « non autonome ». L’autonomie ne peut être l’objectif direct de notre intervention ou de notre accompagnement, puisqu’elle n’est que la conséquence d’un changement, fût-il minime, qui se produit au niveau de la cause.

C’est pourquoi, dans notre champ de travail, le lieu de vie apparaît être difficilement dissociable du lieu de soin, et inversement.

C’est pourquoi aussi nos institutions ne doivent pas se concevoir comme distribuées sur une échelle de déspécialisation croissante, allant du soin à l’autonomie, ou du thérapeutique au social – quand on sait que c’est justement avec l’immersion dans le social, avec l’entrée dans une institution plus ouverte que les difficultés surgissent, et, avec elles, une exigence d’approche clinique et de stratégie thérapeutique. Nos institutions doivent plutôt se concevoir comme un réseau de dispositifs à usages multiples, l’usage qui convient à chaque fois étant au fond décidé par la problématique propre d’un sujet : fonction de mise à distance, de mise à l’abri, de sortie de la solitude, de médiation, d’identification, de rencontre avec un Autre à basse intensité pédagogique; un usage qui a, de toute manière, comme horizon de permettre ou de soutenir une certaine « séparation de soi » en tant qu’ « extraction » de l’objet.

On fait l’hypothèse qu’une telle opération, axée sur l’objet subjectif, ne manquera pas d’avoir indirectement des effets d’« autonomisation », plus stables, pensons-nous, que les effets directes d’une opération de type persuasif, pédagogique. C’est du moins l’hypothèse qui pourra être mise à l’épreuve, confirmée ou infirmée ou nuancée, par les travaux à venir de notre Réseau.